La Terre, âgée de 4,57 milliards d'années, est constituée en surface de deux types de croûtes : la croûte continentale et la croûte océanique. De nature différente, elles présentent des caractéristiques bien distinctes. La croûte océanique, sauf exception, n'est pas âgée de plus de 190 millions d'années, alors que la croûte continentale présente des roches d'âges variés, de 4,1 milliards d'années jusqu'à la période actuelle. Quelles sont les traces observables sur la croûte terrestre qui témoignent de l'histoire de la Terre ?

I. Des domaines continentaux révélant des âges variés

L'étude des fonds océaniques montre l'absence de croûte océanique avant −190 Ma (millions d'années), c'est-à-dire avant le Jurassique inférieur. Les gneiss de la formation d'Acasta au Canada, datés de −4,08 Ga (milliards d'années), sont considérés comme les plus vieilles roches échantillonnées au monde.Les âges variés des terrains continentaux sont le résultat de l'histoire de la Terre. Les domaines continentaux sont constitués de cratons, formés d'un socle rigide granitique et mis en place au Précambrien. Des chaînes de montagnes anciennes et érodées les entourent, formant des ceintures orogéniques. En périphérie se trouvent des chaînes de montagnes plus récentes. Un cycle orogénique est la succession des événements conduisant à la formation d'une chaîne de montagnes, puis à sa disparition, notamment par érosion. Trois grandes phases composent un cycle orogénique : la sédimentation dans un bassin sédimentaire, l'orogenèse ou formation de chaînes de montagnes, puis la disparition de ce relief. Chaque début de cycle orogénique est marqué par une discordance, c'est-à-dire la présence de terrains plus récents déposés sur des terrains affectés par le cycle orogénique précédent. À la fin de chaque cycle, les blocs continentaux ne reviennent pas à la situation existant au début du cycle, car des masses continentales nouvellement formées, modifiées tectoniquement et érodées, sont ajoutées à la croûte continentale préexistante, ce qui entraîne sa croissance.

II. La recherche d'océans disparus

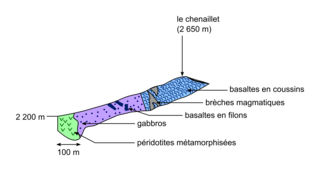

Les ophiolites sont des lambeaux de lithosphère océanique observables à l'affleurement en domaine continental au sein des chaînes de montagnes de collision. Les complexes ophiolitiques sont composés du bas vers le haut de roches mantelliques, les péridotites, surmontées par des gabbros, puis des basaltes formant d'abord un complexe filonien puis se présentant en oreillers.

L'ophiolite du Chenaillet dans les Alpes françaises

|

Au niveau des chaînes de collision, les ophiolites forment une suture ophiolitique, qui témoigne de la fermeture d'un ancien domaine océanique. Dans le cas des Alpes, la formation de l'océan alpin fut suivie par sa fermeture lors de la subduction de la plaque européenne sous la plaque eurasiatique. La faible densité de la lithosphère continentale par rapport à l'asthénosphère a entraîné le blocage de cette subduction, conduisant à la collision continentale des deux plaques. Cette collision a entraîné l'exhumation des ophiolites alpines et la formation de reliefs élevés. Dans d'autres cas, comme au sultanat d'Oman (dans la péninsule arabique), le recouvrement d'une marge continentale par le plancher océanique, ou obduction, a lieu en absence de subduction et conduit à la présence d'ophiolites visibles en surface.

III. Les marques de la fragmentation continentale et de l'ouverture océanique

La transition entre la croûte continentale et la croûte océanique s'effectue au niveau d'une zone appelée marge continentale. On distingue les marges passives, où la transition entre les deux croûtes s'effectue au niveau d'une même plaque lithosphérique, et les marges actives, qui correspondent à une frontière de plaques où la lithosphère océanique est en subduction sous la lithosphère continentale.

Les marges passives, contrairement aux marges actives, ne présentent ni activité sismique ni activité volcanique. Elles sont constituées de blocs basculés, séparés par des failles normales. Elles sont caractérisées par une croûte continentale fracturée, amincie et étirée, portant les marques de la distension datant de la déchirure initiale du continent avant l'accrétion océanique. Cette déchirure continentale (ou rifting) consiste en la formation d'un rift, stade initial de l'ouverture d'un océan. Lors d'un rifting actif, la remontée de matériel chaud d'origine mantellique est à l'origine d'un bombement régional de quelques centaines de kilomètres, suivi par une extension de la croûte continentale. Ainsi se forment les blocs basculés, les failles normales et le fossé tectonique central ou rift, accompagné d'un volcanisme actif. Puis l'ouverture océanique conduit à la formation de la croûte océanique qui s'intercale entre les deux marges continentales. Une invasion marine peut submerger le rift, constituant l'océan. Lors d'un rifting passif, des contraintes tectoniques opposées au sein de la lithosphère entraînent un étirement et un amincissement de la croûte, ce qui crée le rift. La diminution de la pression lithosphérique entraîne une remontée de matériel mantellique, à l'origine d'un volcanisme modéré. Ainsi, les stades initiaux de la fragmentation continentale correspondent à la mise en place d'un rift continental. Les marges continentales passives correspondent donc aux bords auparavant jointifs de l'ancien rift continental, actuellement séparés par la croûte océanique.

Les marges passives, contrairement aux marges actives, ne présentent ni activité sismique ni activité volcanique. Elles sont constituées de blocs basculés, séparés par des failles normales. Elles sont caractérisées par une croûte continentale fracturée, amincie et étirée, portant les marques de la distension datant de la déchirure initiale du continent avant l'accrétion océanique. Cette déchirure continentale (ou rifting) consiste en la formation d'un rift, stade initial de l'ouverture d'un océan. Lors d'un rifting actif, la remontée de matériel chaud d'origine mantellique est à l'origine d'un bombement régional de quelques centaines de kilomètres, suivi par une extension de la croûte continentale. Ainsi se forment les blocs basculés, les failles normales et le fossé tectonique central ou rift, accompagné d'un volcanisme actif. Puis l'ouverture océanique conduit à la formation de la croûte océanique qui s'intercale entre les deux marges continentales. Une invasion marine peut submerger le rift, constituant l'océan. Lors d'un rifting passif, des contraintes tectoniques opposées au sein de la lithosphère entraînent un étirement et un amincissement de la croûte, ce qui crée le rift. La diminution de la pression lithosphérique entraîne une remontée de matériel mantellique, à l'origine d'un volcanisme modéré. Ainsi, les stades initiaux de la fragmentation continentale correspondent à la mise en place d'un rift continental. Les marges continentales passives correspondent donc aux bords auparavant jointifs de l'ancien rift continental, actuellement séparés par la croûte océanique.

Fragmentation continentale et ouverture océanique

|

La dynamique de la lithosphère détermine les différentes périodes paléogéographiques, caractérisées par la disposition relative des lithosphères continentales et océaniques. Elle se caractérise par la réunion de blocs continentaux, conséquence des collisions orogéniques repérées grâce à la présence de sutures ophiolitiques. Ces réunions de blocs continentaux se sont répétées plusieurs fois dans l'histoire de la Terre en formant des supercontinents, dont le plus récent, la Pangée, fut constituée au Carbonifère et disloquée au Trias. Ces périodes alternent avec des périodes de fragmentation continentale, caractérisées par la mise en place des marges continentales passives, qui conduisent à la mise en place de nouvelles dorsales océaniques. Les traces de ces différentes structures géologiques sont les témoins du passé mouvementé de la planète Terre.

Exercice n°1Exercice n°2Exercice n°3Exercice n°4Exercice n°5Notion clé : les marges continentales passives

Du côté continental, la marge passive débute par un plateau continental de pente faible, parvenant jusqu'à 200 m de profondeur environ. Puis elle se poursuit par un talus de pente plus forte, qui descend sur une cinquantaine de kilomètres jusqu'à 4 000 m de profondeur. Des canyons sous-marins, lieux de transport de sédiments, sont souvent présents au niveau du talus. Enfin, le glacis continental est situé en eau profonde (de 3 000 à 5 000 m de profondeur), à cheval sur la croûte continentale amincie de la marge et la croûte océanique. Sur le glacis s'accumulent les sédiments transportés par les canyons depuis le continent. Le glacis fait le lien entre le bas du talus et la plaine abyssale, marquant la fin de la marge côté océanique. La croûte continentale, dont l'épaisseur côté continental est 35 km, est amincie jusqu'à 7 km, là où elle rejoint la croûte océanique. La croûte continentale est fracturée en un ensemble de blocs, séparés par des failles normales. Ces blocs d'environ une quinzaine de kilomètres de large sont basculés vers le continent et affaissés vers la croûte océanique. Des sédiments d'âge variés recouvrent la croûte continentale fracturée. Les sédiments anté-rift, formés avant le rifting, sont basculés avec les blocs et affectés par les failles. Les sédiments syn-rift recouvrent les sédiments anté-rift et sont déposés horizontalement sur les blocs basculés. Enfin, les sédiments post-rift recouvrent l'ensemble de la marge passive et de la croûte océanique.Zoom sur…

Les quatre grands cycles orogéniques en Europe

Le cycle cadomien, de −750 Ma à −540 Ma, a eu lieu au Précambrien. Le cycle calédonien, de −540 à −400 Ma, concerne la 1re partie de l'ère primaire et se caractérise par l'ajout de la chaîne calédonienne du nord de l'Europe, formant une partie de la Scandinavie et de la Grande-Bretagne. Le cycle hercynien ou varisque, de −400 Ma à −250 Ma, a eu lieu pendant la 2de partie de l'ère primaire et a formé la majorité des massifs montagneux anciens en Europe centrale et occidentale (Massif central et Massif armoricain en France). Le cycle alpin, débuté vers −240 Ma au début de l'ère secondaire et qui se poursuit encore, est à l'origine des Alpes et de l'ensemble Pyrénéo-provençal.La diversité des ophiolites

Les quelque 150 ophiolites recensées dans le monde présentent une grande diversité, qui est le reflet de la diversité de leur contexte géodynamique de formation. Les ophiolites se situent entre deux types extrêmes : les LOT (Lherzolite Ophiolite Types, comme celles du Chenaillet en France) et les HOT (Harzurgite Ophiolite Types, comme celle d'Oman). Les LOT ont une croûte océanique réduite, voire absente, et un manteau dont la péridotite est une lherzolite souvent serpentinisée. Elles proviennent d'une lithosphère océanique formée par une dorsale océanique lente. Les HOT, avec une croûte océanique épaisse et un manteau dont la péridotite est une harzburgite, proviennent d'une lithosphère océanique mise en place au niveau d'une dorsale océanique rapide.Exercice n°1

Un cycle orogénique se caractérise par 3 grandes phases, qui se succèdent temporellement dans l'ordre suivant :

Cochez la bonne réponse.

| ||

| ||

| ||

|

Un cycle orogénique comprend trois phases : la sédimentation dans un bassin sédimentaire, l'orogénèse, c'est-à-dire la formation de la chaîne de montagnes caractérisée par un relief élevé, puis la disparition de ce relief.

Exercice n°2

Le dernier cycle orogénique le plus récent en Europe est le cycle orogénique :

Cochez la bonne réponse.

| ||

| ||

| ||

|

Au cours des temps géologiques, plusieurs cycles orogéniques se sont succédé en Europe : le cycle cadomien date du précambrien (de −750 à −540 Ma), tandis que le cycle calédonien date de la première partie de l'ère primaire (de −540 à −400 Ma), et que le cycle hercynien (ou varisque) a eu lieu lors de seconde partie de l'ère primaire (de −400 à −250 Ma). Le cycle alpin est le cycle orogénique le plus récent : il a débuté il y a −240 Ma, et se poursuit encore actuellement.

Exercice n°3

Les ophiolites :

Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).

| ||

| ||

| ||

|

Les ophiolites sont des lambeaux de lithosphère océanique affleurant en domaine continental et sont présentes dans les chaînes de collision. Elles sont mises en place lors d'un phénomène d'obduction.

Exercice n°4

Une marge passive :

Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).

| ||

| ||

| ||

|

Une marge massive est une zone de transition entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale, au sein d'une même plaque, et ne présente pas d'activité sismique. Les marges passives se caractérisent par la présence des blocs basculés séparés par des failles normales.

Exercice n°5

Les Alpes se sont formées par les étapes successives suivantes :

Cochez la bonne réponse.

| ||

| ||

| ||

|

La formation des Alpes a débuté par un rifting continental, suivi par une accrétion océanique au sein de l'océan Alpin. Puis une subduction océanique s'est mise en place, poursuivie par une obduction, formant les ophiolites, et enfin une collision continentale. L'ensemble de ces étapes aboutit à une chaîne de collision, avec un relief élevé présentant une suture ophiolitique et des structures compressives (charriage, plis, failles inverses).